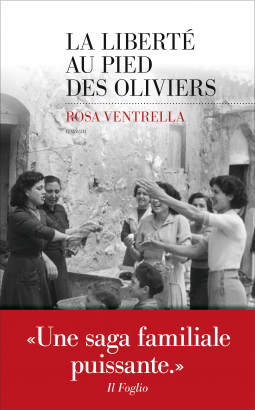

Aujourd’hui, détour par l’Italie, pour une histoire sombre, dans une époque tout aussi sombre avec :

Ce que j’en pense :

Nous faisons la connaissance de Bruno, âgé de treize ans, au lendemain de la seconde guerre mondiale. Il vit dans un orphelinat près de Salerne, où il semble avoir été abandonné à la naissance. Il est soumis au harcèlement constant, non seulement de la part de ses camarades mais aussi du personnel : il est régulièrement envoyé dans la cave, battu, privé de nourriture. Un jour, apparaît Nino qui prend sa défense et tente de lui donner confiance en lui-même.

L’été, les enfants sont envoyés dans des fermes ou des ateliers, afin de travailler et cette année-là, par chance, il est choisi, avec Nino, par Gennaro, pour aller travailler à la ferme de la famille Aloïa, où ils sont bien traités et il fait la connaissance de Caterina, une petite fille cloîtrée dans sa chambre durant la journée, terrorisée par celui qu’elle surnomme « L’homme au chapeau », et qui lui fait « visiter « parfois les recoins de la grande maison, la nuit. D’autres personnes vivent dans la maison : Gennaro, sorte de régisseur, et sa mère Pia, la cuisinière.

Le maître de maison est féru de littérature, possède une immense bibliothèque et se passionne pour un ouvrage, publié seulement en deux exemplaires et ce livre va servir de fil conducteur au récit. Le « De codex animorum » est chargé d’histoire, un exemplaire a coûté la vie : en 806, l’abbaye d’Iona, aux îles Hébrides, a été incendiée et les moines ont péri. Mystérieusement, ils auteurs de l’incendie n’ont pas pu mettre la main sur le livre.

Tout pourrait sembler merveilleux, car plus de coups, plus de brimades, et pourtant Bruno fait des cauchemars qui le laissent épuisée au réveil. Puis, un jour tout s’emballe, lorsqu’on découvre des cadavres en état de décomposition avancée. Tout aussi étrangement, il y a des statues dans le jardin, comme des totems pour éloigner le mauvais sort.

Ce récit nous entraîne vers un mystère de plus en plus opaque, à la limite de la folie, car on ne sait plus si les personnages sont réels ou issus de l’imagination, Antonio Lanzetta nous fait découvrir certes des cadavres, mais aussi de lourds secrets de famille, de vieilles histoires locales sur fond de rancune. En parallèle, il évoque l’histoire de Bruno, des années plus tard, alors qu’il est devenu grand-père.

J’ai adoré ce récit, l’histoire compliquée de Bruno et des autres membres de la famille Aloïa et les ravages de la rancune voire, de la haine. Comment cet enfant qui n’a jamais reçu la moindre marque de tendresse, a été battu, torturé psychologiquement et physiquement pourra-t-il s’en sortir ? En s’inventant un autre univers ? En plongeant dans la folie ?

L’écriture est belle, pleine de poésie, l’univers de l’auteur est intrigant, certes, mais je m’y suis plongée avec délice et je n’avais pas du tout envie d’en sortir. Antonio Lanzetta livre ici, un roman passionnant, addictif, et mérite bien son surnom de « Stephen King italien ». Ce livre m’a fait penser à un autre roman envoûtant : « Le nom de la rose » d’Umberto Eco.

Un grand merci à NetGalley et aux éditions Mera qui m’ont permis de découvrir ce roman et l’univers de son auteur

#LHOMMESANSSOMMEIL #NetGalleyFrance !

L’auteur :

Antonio Lanzetta, surnommé le « Stephen King italien », fait partie du renouveau qui s’amorce dans le thriller italien. Son premier roman, Le mal en soi, traduit et publié en France, au Canada et en Belgique par Bragelonne, est nommé par le Sunday Times comme l’un des cinq meilleurs thrillers étrangers de l’année 2019. Écrivain, musicien, chroniqueur littéraire, Lanzetta alterne les points de vue et les époques avec beaucoup de rythme et un sens affûté de l’intrigue pour mieux semer le doute au cœur d’une Italie rurale, profonde, tour à tour cuite par le soleil et détrempée par la pluie, l’Italie du Sud, où il a grandi et vit aujourd’hui.

Extraits :

Abbaye d’Iona. Îles Hébrides, 806

La peur. Callum ne peut se retenir de trembler de peur. Il referma l’ouvrage, et s’agenouilla à la lumière de l’unique bougie. Des ombres s’étiraient telles des araignées sur les murs de la pièce, le long des étagères de la bibliothèque qu’il avait construite de ses mains.

Elle parcourut la page du bout des doigts et soupira. Elle connaissait le roman par cœur. Chaque passage, chaque dialogue, chaque description : elle avait pénétré dans le monde que Charlotte Brontë avait bâti et l’avait fait sien. Un monde meilleur dans lequel se réfugier. Jane Eyre était son talisman, l’amulette qui la protégeait des mauvais rêves.

Il avait ce regard qui donnait toujours à Bruno le sentiment d’être à nu, vulnérable, comme si sa vie en dehors de la cave n’avait aucun sens, et que le froid, la douleur, et le goût du sang étaient tout ce qu’il représentait.

Les aboiements rageurs d’un chien l’avaient entraîné hors de la maison, au milieu des statues, au-delà du portail et des murs tapissés de lierre. Loin de son lit, des ronflements de Nino, et de la musique de monsieur Aloïa, le monde lui semblait infini, et pourtant tout petit, si petit qu’il avait beau marcher et avancer, il restait toujours au même endroit.

Depuis qu’il était entré dans la maison des Aloïa, la nuit représentait pour lui le franchissement d’un seuil invisible qui séparait le monde des vivants de celui de la Mort.

Il repensa à l’orphelinat, aux fissures dans les murs, au sol poussiéreux sous son lit, et à l’erreur qu’il avait commise en croyant que la maison était un endroit sûr où se cacher. Il n’y avait aucun endroit sûr dans ce monde. Il n’y avait que des hommes et le mal qui leur collait à la peau.

Le ciel, sans étoiles, était noir comme de la poix versée dans un puits. La lune elle-même était noirâtre, mais il la distinguait : elle flottait au-dessus de la cime des arbres, telle une sphère aux contours agités d’un tremblement. Elle semblait bouillonner et gargouiller, comme si elle était sur le point d’exploser et de se déverser sur la terre en une pluie de fragments poisseux. Aucune lumière ne filtrait, et pourtant Bruno pouvait voir…